こんにちは

candrika promovelです

candrika 月の光のように暗闇を照らす存在として

promovel あなた自身の素晴らしさをさらに高める方法を

心の底から分かち合ってより良い未来を一緒に作りたい

臨床心理士andヨガインストラクター

スクールカウンセラーを

中心にお仕事してます。

スクールカウンセラーをして10年。学校現場で働くようになって12年。

色々な児童生徒に出会ってきましたが、「不登校の生徒」については、本当に色々な対応方法を試みてきました

対応を考えれば考えるほど、そもそも登校することが果たして正解なのか、それとも登校を促すのか・・とぐるぐる堂々巡りをすることも少なくありません

そんな愛しさとせつなさの中で心強く思っていたことは、次の5つです

対して参考にはならないのですが、(技法でも何でもない)対応の選択肢の一つとしてふ〜ん、とうなづいてくれたら嬉しいです

その1 とにかく笑いを取る

変顔を披露してみる、流行っている芸人のネタ、その子が好きなアニソンもしくは歌い手さんを真似る

クレヨンしんちゃんのような動きをしてみる ドラえもんの絵をひたすらアピールする(私の絵はとても下手)

笑いを取れたことはあまりありませんが、楽しい雰囲気を作ることを心がけたケースが多かったです

無言で1時間過ごしてもなあと思う事と、元来おしゃべりな性格なことが影響していると思います

「先生が楽しそうにしているから元気になる」と言ってもらえるとつい嬉しい気持ちになってしまいます

もちろん静かに穏やかな雰囲気で辛かった状況を聞くこともありますが、「語ることを強要しない」という点においては少し効果があったように思います

その2 オセロで真剣勝負

とにかく負けないように死ぬほど勉強しておく 大人だからって容赦しない 本当の真剣勝負です

オセロではなく、将棋やトランプ、ウノをすることも

心の調子が良くなかったり、初めての大人に対して、緊張するのは当たり前ですよね

そんな時は面と向かって、しかも2人きりだなんてとってもつらい状況のはず。ですから、視線を落とせるように何らかのゲームをすることはとってもいいと思います。

ゲームを一緒にすると、「その子がどんな時にどんな戦略を使ってくるのか」「負けそうになった時にどんな様子になるのか」ということがすぐ分かり、その子自身のストレスの対処方法の片鱗が見えてきます

その3 登校できた日に可愛いシールを貼る

カレンダーは癒しのキャラクターを選択

恥ずかしいと男子生徒には言われつつも、それが癒しの薬だと伝え、なんとか貼らせることが多かったです

これは、自閉症やADHDのお子さんたちに効果的だとされている”トークンシステム”のアイディアから来ています

意外とシールを貼ることでがんばった証が目で見える形となり、ご褒美という意味合いがあります

シールを貼るだけですし、年齢的に有効ではないお子さんもいますが、中学生でも高校生でも効果が出ることがあります

その4 箱庭を作ってもらい、色々な感想をお互い言い合う

これは、学校にある場合に行えるスペシャルなものです

必要に応じてコメントしましたが、まずは自分の気持ちを感じてもらい、作ってどうだった、とか、

なぜここにこれを置いたのか、理由を聞いてみたり・・

あまり言葉にしないようにもしていました

私自身、3年間箱庭療法を学んでいて、何とも言えないこの1つ1つの作品の奥深さに感銘して、作ってみたいという児童生徒には対応しています

大切なことは「言葉ではなく作品として自分の心を見て見ること」

箱庭がなければ、絵を描いて見る、コラージュといって雑誌の切り抜きなどを使って、作品を作ってみることもオススメです

イライラする、ですとか、ムカつく、ですとか、感情を言葉にして見てもそれがなくなることもあればそうでないこともある

そんな時に作品を作ってみると、心の変化だったり、自分の状態を客観的にみれたりすることがあります

作れないこともありますから、これも無理強いはしません

私は子どもたちが大好きなマイクラも箱庭と同じ効果があるのではないかなと感じています

(箱庭の写真はネットから拾いました)

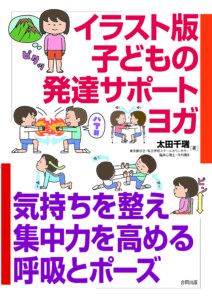

その5 ヨガのポーズを教える

呼吸法はリラックスできる、ヨガのポーズで太り気味なお腹周りをよくできる、そう確信してヨガを一緒に行いました

一緒に行うことがとても効果的だと感じていました

また、自宅でできることを提案することにもなり、勉強ではない「宿題」を出せたり、一緒に練習する「仲間」であることを感じられるツールとしても魅力があると思いました

臨床心理士は目の前の方が何を感じ、何を見ているか、真剣に寄り添って、1つでもチャンネルを合わせて、時間の共有をしていきます

新月満月のメッセージ

心が折れた時にほっこりするメッセージなどなど

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。