この週末は、諸々の調整を経て

Yoga.Edのトレーナーのアジェンダと

子どもヨーガ主催の勉強会と

頭がパンクする内容でした。

Yoga.Edのトレーナーの皆さんや

CEOのブリン、ディレクターのあきこさんと

会うと日々のなんだか突然訪れてしまう

孤独感から、「よし!やらねば!」という

スイッチが入り、

月曜からのいわゆるTo do リストが増えて燃えております

さて、以下は真面目な考察になります。

忘備録として残します。

筑波大学坂入先生のマインドフルネスの捉え方

・祖母のイメージ

・セルフモニタリングの視覚化

・続けること自体がセルフモニタリングの練習

・どういう専門家が求められているか

京都西山短期大学伊藤先生のマインドフルネスの捉え方

・子どもの五感のスイッチを狙い打ち

・流れるような歌と動きと呼吸で集中を促す

・体が気持ちいいを探す(待つ態度)

・いちご大福のイメージを養護教諭の先生に伝える

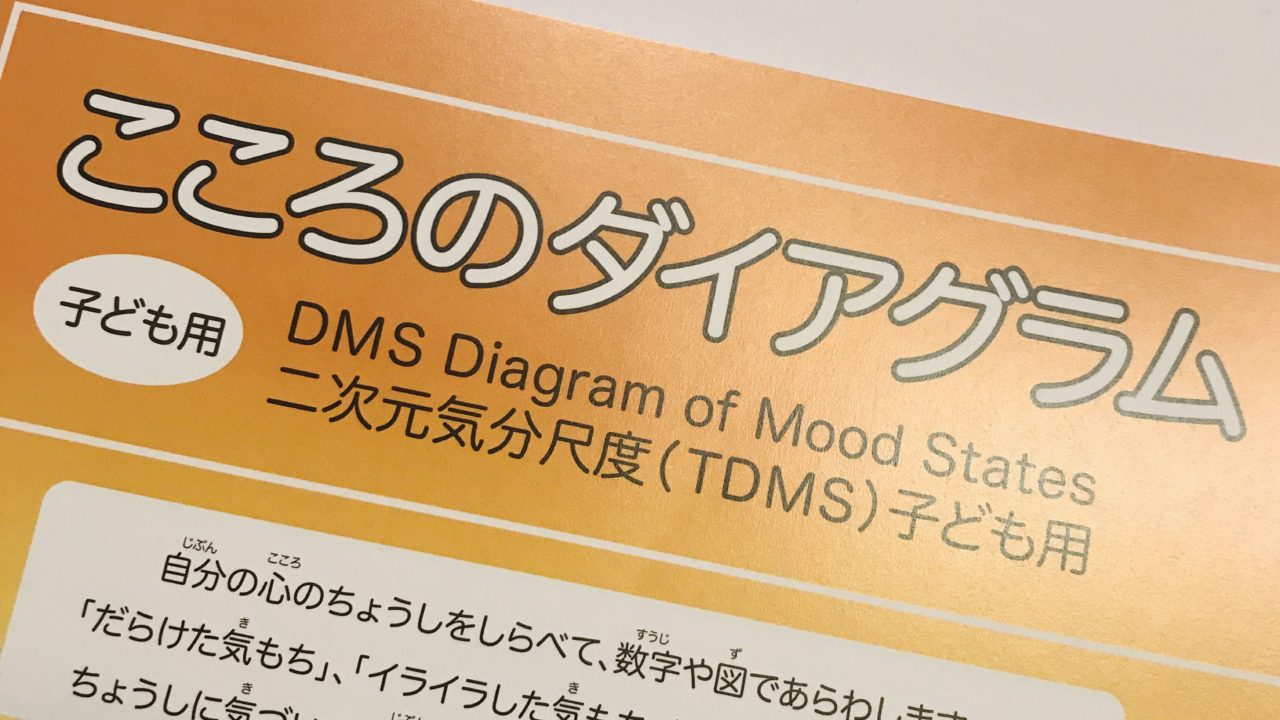

二元尺度について

・教示文の一律化がないため、いくつかの例を残し、共有する

・発達障害の子どもへの配慮:①一斉指示ではなく、個別指示によって、質問紙を理解させる②鉛筆を持つことをトレーニングの一環とする③チェックすることが難しい場合(DCD)の子どもや時間をゆっくり取れない時には、シールを貼る形にする

・疑問:①教示や回答を待つ時間は、最大何分程度か?②個別の有意差は採点できるが、集団としての総得点との有意差は出るか?③他の児童がいるために、回答を拒否するもしくは、回答を真似してしまうという誤答があった場合に、外れ値とするか、それも”ありのまま”として事例研究とするか?④色や数字へのこだわりが見られる場合にどのように対応するか (全て0を選択したがるなど)⑤ヨガの前と後という時間軸の設定はどの程度か?

・連想:4つの群として、グループ化し、学級満足度との

関連を測定できないか?QUテストとの相関をみたい。

集団としての変化が見られるのであれば、集団へのアプローチとなる

ヨガの試みへの興味関心が上がる。

太田としては、運用し始めているため、

どのような小集団にどのような手続きで行なっていたか、

検討する余地あり。どういう風な説明が子どもに

わかりやすいのか探る一方で、一貫した教示である必要性も

信頼性・妥当性には関わるか?(再テスト法でよい?)

特別支援教室での自立活動の効果測定をしたいため、

ここは丁寧にしていきたいところなので、

現場の先生にも聞いてみて、どういう運用が可能か

考えてみようと思っています。

さて、明日も学校という現場での勝負です。

ヨガをどのように研究するか、楽しいですが、

難しいなと思う日々。

多くの方に再会でき、それも嬉しい2日間でした。

坂入先生、伊藤先生、皆様ありがとうございました。

学校にヨガを。

クラスに一体感を作ろう。

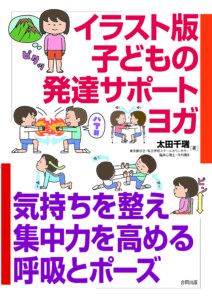

candrika promovel

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。