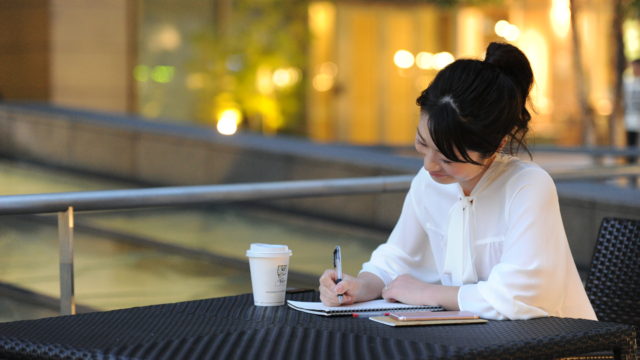

中学校体育における実践を取材していただきました

この度、2019年9月末に取材していただいた研究授業が

新聞記事となりました。

紙面の半分も割いてくださいました。

記事になるにあたっては、学年や男女別に体育を行っているので、

男子と女子とどういう場面が良いか、悩みました。

結果、一般的には馴染みのない男子とヨガ、という場面が良いと考えて、

中学男子の体育の様子を取材していただきました。

出張授業から学校の通常の授業へ

私の活動が、他の学校にも広まることによって

「学校でヨガ、意外と簡単にできるな」と感じてくださったり、

「保健や総合でストレスマネンジメント や

予防教育として使ってみよう」と思ってくださる

管理職の方が増えたら良いと考えています。

実際、他の自治体よりお問合わせがあり、部活動など課題活動も

含めて、子どもたちへのヨガ、の広がりを感じます。

私が、常々考えていたことは、ヨガの授業が単発のイベントに終わることは

違和感がありました。

そもそも”ヨガ”とは、日々の練習を繰り返すことによって”変化の過程”を

学び取ることが重要とされています。

<今日の自分はどうか>を何度も見つめることによって、

自己コントロールの力が身についていくと考えられます。

つまり、私は、学校で行うヨガは、

評価が伴う授業として採用し、評価・検証していくことが教育的であると思っています。

例えば、ねらいとして

・「自己コントロールを意欲に学んだ」ということを総合で

・「体の柔軟性を身につけた」ということを体育で

といった形が成立すると考えています。

もちろん、私が推進してきた特別支援教室(通級指導学級)において

小集団やSST(ソーシャルスキルトレーニング)として

ヨガのプログラムを採用することも、

子どもたちのより良い成長を促すと信じています。

学校ヨガの本質とは

私が10年前に総合の授業を頂戴し、

スクールカウンセラーとして”ストレスマネンジメント”の授業として

ヨガを行なった際、こんなことがありました。

それは担任の先生が「ほら!きちっと並んで!」と叫び、

教室移動で遅れてきた数名の生徒を頭ごなしに叱り、

「参加させないよ!」と・・・

この時、私は、「そうか、担任の先生も必ずヨガに参加することを

お願いすることにしよう」と思いました。

理由は2つあります。

1つ目の理由は、

担当する先生が叱って静かにさせて、外面良くして、

ヨガの後の休み時間に大荒れになるような

お膳立てのヨガは、子どもたちのためにはなりません。

結局、その場しのぎの”ヨガ”であり、

子どもたちは”ヨガの本質”を知ることができません。

2つ目の理由は、

ヨガの時間を通じて、担任の先生⇄児童生徒 の関係性が変化するほどの

心のあり方に触れたいと考えているからです。

どうしても通常の授業では、成績が関係するので

「教える人」と「教えられる人」の関係性や

子どもたちがどうしても感じてしまいがちな、

「成績が良い子がえこひいきされている」、「成績が振るわない子は嫌われている」

という状況が違う視点で捉えることができるのではないでしょうか。

また、多くの担任の先生が、

「え、ふざけると思っていた○○くん、ヨガ真剣だったな〜」と

話してくださったことがあります。

子どもたちを落ち着いて客観的に観察することができると

授業をする負担感が減ることに加えて、

子どもたちの魅力的な別の側面を担任の先生が知ることができるのです。

学校ヨガのあり方を深めよう

子どもたちが心から、ヨガっていいかも、と感じ、

学校の先生が”忘れていた何か”、に気づけたら嬉しいのです。

今後も、子どもたちのためのヨガを深く学んでいきたいと思います。

活動内容へのご質問や研修に参加してみたいという方は

オンラインスクールへの入校をお勧めしております。

学校ヨガの指導案を公開しています。

お申し込みはこちらから

学校にヨガを。

candrika promovel

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

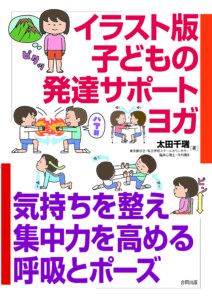

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。