こんにちは

candrika promovelです

candrika 月の光のように暗闇を照らす存在として

promovel あなた自身の素晴らしさをさらに高める方法を

心の底から分かち合ってより良い未来を一緒に作りたい

臨床心理士andヨガインストラクター

スクールカウンセラーを

中心にお仕事してます。

【どうしてみんなと同じ学校に行ってはいけないの?ー途中での転学の難しさ】

私は、2歳代の自閉症かな?発達障害かな?という早期の段階から高校生までみているので、本当にそれぞれの発達段階や環境の変化毎で保護者の悩みもずっと続くことや形を変えていくことを目の当たりにしています

特に小学校高学年や中学校の間における発達障害の本人自身へのアプローチです

- 小学校高学年ともなると友人関係が複雑になっていきます

どちらかというと私の経験上、女子に多いのですが、

知的にややゆったりさん、いわゆるグレーゾーンのお子さんで自閉症スペクトラムの範疇にあるお子さんは、本当に穏やかでニコニコしていて楽しそうに学校生活を過ごしています

なんとなくできないのは勉強することと抽象的な言語表現となると、ポワーンとした表情でのんびり構えていること。

そんなお子さんたちの中に、実は「特別支援学級で学んだ方が良かったかなあ」「いつから転学すると良かったのかなあ」と思うケースがあります

先日中学1年生で初めてWISCを受けて、知的水準が低いということがわかり、普通のクラスから特別支援に行く方が良いのか、と悩まれている保護者の方が来談しました。

保護者の方は地域の学校や今後進学する可能性のある高校も調べて、”覚悟”を決めていましたが、最大の悩みのポイントは「子ども自身は学校が楽しいと言って、転校させるのはどうなのか、困っている。本人にとって良い環境でと思うがどれがベストかわからない、また本人にどうやって説明したら良いのかわからない」とのこと。

皆さんならどのようにお答えしますか?

本人は「部活」「友だち」が学校生活のすべてです。勉強ができないことは、わかっていて、「今回はやる気がしなかった」などと言い訳をし始めます。

友だちは確かにいるのですが、たまに”パシリ”のような関係性で満足していることもあります。多かったのは、筆記用具やノートなどの教材を持たせられる、トイレの順番が一番最後、更衣室を使えるのが一番最後、体育のペア決めであまりになる・・・ハッキリといじめとは言えないものの、(本人は全く困り感がありません)側から見れば心配な状況です。しかも、目立った悪口をいうわけではないので、担任に知られることには至りません。

このような中で「勉強ができなくても良いから、一般的な環境の中で過ごしていくこと」が本当に良いのか、保護者とともに悩むことがあります。私自身も、子どもたちにどのように特別支援学級について説明したら良いのか、悩むことはとても多いです。

中学校にいる間に特別支援学級へ転学したケース

中学生女子のケース。知的な水準はいわゆるグレーゾーン、どちらかというと書字障害がとても目立ち、学習の到達度は小学3年生程度でした。

保護者の方より、私から特別支援学級へ行くことについて、説明することも良いのではないか、ということで、私がカウンセリングの中で伝えることになります。この時に女子生徒は、本当に机に涙が貯まるほど号泣しました。仲の良い友達とサヨナラすること、私ともサヨナラすること、高校はどうするか、など、たくさんのことをその女子生徒がわかる言葉で、しっかりと丁寧に伝えました。

本当に私にとっても辛い時間でした。

私がその子にいったことはこのようなことです。

「どこで過ごしてもいいとかダメとかはないけれど、あなたにとって必要な時期に必要な勉強があると思うよ。”障害”とか”病気”とかそういうことではなくて、自分が一人で生活するために必要な勉強の仕方が色々あるんだよ」

「先生たちや親御さんもあなたを嫌いで怒ったりしているわけではない、あなたのためにどんなところがいいかなって考えているんだよ」

「せっかくできた友だちとは学校で会えないけれど、土日は遊べるよね。友だちにも先生が説明することもできるよ、みんなが仲がいいの、本当素敵なことだもんね。」

その生徒は片思いしている男子生徒もいましたから、恋愛についても語り、バレンタインに告白をしてみたら、一旦恋愛は終わりにすることも大切かもと話し、

「自分一人で決めることは難しいかもしれないけれど、お母さんとお父さんの気持ちも一緒に考えてみてね」

と1か月考える時間を与えました

そして、3ヶ月ほどかけて手続きを保護者と進め、正式に転校をする時期に担任とも面談を設けてもらい、担任にも「なんか私、○○に行くみたい」と不機嫌そうに報告しました

しかし、担任としては、真面目な口調で「将来、私、高校行っとかないとやばいから」と話す場面もあったなど、少しずつ自分の人生は自分で決めることの大切さや覚悟が感じれたとも思い、学年の先生方としても一安心しました。

その後、私とは「新しい場所の先生と仲良くやれるか、勉強はどんなことするのか、友だちできない気がする」「みんなと別れるのは寂しい」など、不安な気持ちを吐露するカウンセリングを続け、結局、中学生3年になるタイミングで普通から特別支援学級のある学校へと転校しました

カウンセリング最後の日から数日後、私に手紙が彼女からきました

「私、先生との最後の日、泣かなかったけど、お家でいっぱい泣いちゃった。」

私は知っていました、彼女が最後は笑顔で別れようとしていたこと、部屋から出た後、いつもは振り返らないのに、振り返って手を振ったこと。

いま、彼女は女子高生として次の夢へと歩いています

息子自身が自分で夢を見つけたケース

はじめに紹介した女子生徒は時間をかけ、担任や学年の先生方と学習の様子や友だち関係をしっかり観察して判断し、本人の気持ちを最優先にして送り出したケースでした。

一方で、愛の手帳を中学1年生で取得し、そのまま普通クラスにいることを親子共々判断し、その時の担任と折り合いが悪くなり、その後、約1年ほど不登校になったものの、高校は調理の専門学校へ行くことを決意して、学校復帰、高校進学をしたケースもあります

中学入学後、社会の課題が出るたびに欠席や登校しぶりが見られるため、母が困ってカウンセリングへやってきました

このケースは別室登校時に私が関わったり時折、保護者と状況確認のカウンセリングは続けていましたが、”親子でしっかり話し合った”ことがあったので、私の出番はありませんでした

タラレバを言ってもキリがないですし、子育て・教育のそのどのパターンが正解か不正解かわかりませんが、いつも保護者と相談の中で、

”たくさんの道のりがあること、どの道のりになったらどんな山や谷があるか、を保護者は調べておくこと”

しかし、年齢がある程度いった場合や本人の意思がある場合には、決断するタイミングをその子どもの心のタイミングで行うこと、の大切さをお伝えしています

それは”コトバ”で表現できなくても、伝わってくる想いや日々の様子を大切にしながら決断していくことの難しさを臨床心理士として一緒に抱えていくことへの決意でもあります

私のカウンセリングは、一緒に分かち合いながら、選択を一緒にしていくことを大切にしています

保護者様からは

●チズ先生に励まされて決断できた

●入学後どのようになるのか、不安が具体的なイメージになった

●どうやって選んでいくのかという視点が参考になった

・・このようなお声をいただいております

そんな私のカウンセリング、ヨガをお受けになりたい方は

<木曜午前、土曜午前が比較的ご予約が取れやすいです>

募集中の発達障害をお持ちのお子様・保護者様向けのイベントは

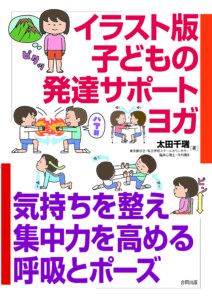

ヨガのオンラインレッスン

親子ヨガイベントのお知らせ

ヨガの動画配信

個別カウンセリングのお知らせ

新月満月のメッセージ

心が折れた時にほっこりするメッセージなどなど

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。