就学相談の判断は絶対なのか?

就学相談とは

就学相談という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

障害のあるお子様のよりよい学習環境を検討するための

教育委員会にて行われる相談です。

インクルーシブ教育といって、障害のある児童生徒が

通常の学級(普通の学級)で勉強するという形も多くなっています。

一方で、障害の特性に合わせた勉強の仕方、環境の整った

特別支援学級・特別支援学校などへの就学を検討することも大切です。

判断ではなく悩む場所としての相談

就学相談を利用している方は

悩む時期が続くでしょう

特に、前例がないケース

難病指定の病気など・・

医学的な配慮はなくとも、教育的な配慮は必要、である場合、

どのような判断をしていくかは、どのケースも時間をかけて検討していきます。

どの学校に行けばいいのか?

自分の子どもが他の子どもとは違う・・

みんなと同じ学校に行けないということがある?

初めて持つ疑問に大きな不安とこれからどう対応していくのか、

保護者の方の多くは、子どもの未来に対して、

言葉にしづらい気持ちが沸き起こるでしょう。

そして、ネットで検索する日々が始まります。

学校選びに関して、「悩むポイント」としては、

「学校への情報提供はどうしたらよいか」

「支援の人はついてくれるのか」

「学校長と面談するのか」

多様な点で不安になるかと思います。

クラスメイトに障害について説明するのか、

保護者会で説明するのか・・

医師の意見書はどこまで書いてもらうか・・

準備に関して、障害を持つ先輩ママのブログを

まずは読むことが多いのではと感じています。

占いではないが、予測をしていく作業の繰り返し

行政に相談に行っても、「結局参考にならなかった」というご意見を

持たれる方も多く、個人情報もあって、具体的な状況が見えにくいことも

多いのが現状です。

相談に行った後に、こうなります!と断言してもらい、やることだけ明確にしてもらえたら

もしかしたら安心する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、子どもの成長は、千差万別な上、未知数。

そして、人との出会いに尽きるとも言えるのではないでしょうか?

実際、同じクラスになったお子さんとの交流で、

発達が促されることも目にします。

学校ごとの教育的な配慮の基準は、大まかに決められていますが、

地域ごとの福祉サービスの状況も違い、

印象が異なることも多いです。

特別支援学校に行ったらこうなるかも、特別支援学級に行ったらこうなるかも・・と

それぞれのメリットデメリットを多様な情報からまとめ、

具体的にメモして残していく、家族でしっかりと話し合っていく、

これが大変重要です。

客観的なデータと地域の情報を集める

さらに、

相談の中で多いのが、「主治医が〜といっているので」というご意見。

主治医のご意見も大変参考になります。

しかし、全ては現場にあります

学校の様子を一番理解しているのは、”学校の先生”になります。

ぜひ学校の先生に、「お子様の特性を伸ばす方法」を質問なさってみてください。

そこで生き生きと語ってくださる先生がいたしたら、そこが

ご縁のある学校ではないでしょうか。

これからの就学相談とは

就学指導委員会は就学支援委員会と名称を変えてきました

それは、ずっとずっと心から応援する相手として、行政が存在するべきという想いが

込められているのではないでしょうか?

「心理検査の数値で輪切りにして断定的に就学先を決定する」

そんなことがどの自治体も無くなるように・・・

現在は学校の選択だけの就学支援となっていることが課題。入学後のアフターケアも不十分。就学指導委員会の判断と異なる就学をする場合も多い。小学校就学後、途中で就学先が変わる子どもも増加。ある程度経過した上で様子を見て、保護者との相談も踏まえた上で引き続き就学指導を行う必要がある。

<文部科学省のサイトより>

教育委員会以外に相談できるところ

学校へ入学した後に、

教育委員会に引き続き相談される方は少ないと思います

そんな時に担任の先生だけでなく、

スクールカウンセラーにご相談されるのはいかがでしょうか?

クラスでの実生活から、お子さんの支援を検討することもできるし、

担任の先生の支援でどんな風に伸びているのか、

教えてもらえることができます

教室でのお子様の状況を多様な観点で伺うことは

成長が垣間見れるため、ぜひ活用されたらと思います

子どもは家族には見せない表情があるもの、

ぜひ他者からの情報も信じて、検討し、

より良い学習環境を切り開けることを願っています。

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

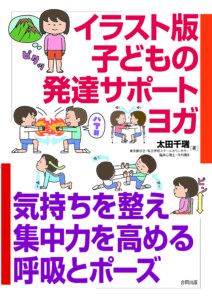

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。