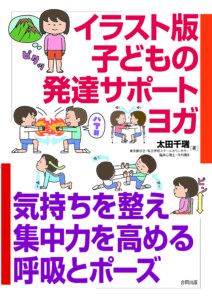

発達障害の子どもたちにヨガを教えると

子どもの発達を、

わかってはいたけれど、わかっていなかった・・・と

反省とともに公開も出てきます。

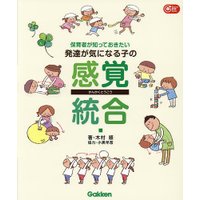

そんな私は、手元にある感覚統合関連の本と論文を

改めて読み直して、キッズヨガ のポーズと眺めては比べ、

「この遊びをウォーミングアップにしよう」

「このポーズができないのは、ここの未発達だから、

こっちのポーズを先にしよう」

と、楽しくヨガプログラムを改に

まとめ直しています。

関わりづらさの奥には、

必ず支援者と子どものミスマッチがある。

これを読み解くことは、支援者としての大前提です。

こちらの本で、キッズヨガ のインストラクターさんが

活用できると思われるのは、

よく使われやすい”ボディイメージ”とはなんなのか?

また、子どものアセスメントのコツが載っていることです。

私のオンライン講座においても、

「いつ、どこで、誰と、どのくらいの頻度で、気になる行動が目立つのか?」

を観察記録として

残していくことの重要性を説いていますが、

本の後半で、4つの軸として説明されています。

キッズヨガ の単発レッスンでは難しいですが、

年間のクラスを持つならば、ぜひこの視点は持っていただきたいと

考えています。

私も今、いろいろな観察の仕方を考えていて、数値化の仕方などを

検討しています。

初心に返ってもう一度子どもの困った!に寄り添うべく

学んでいます。

どなたかのご参考になれば。

何より木村先生の保護者への寄り添う心と

子どもたちへの愛情を伝えわる一冊です。

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。