死にたいほど「学校へ行きたくない」

6月に暦が変わり、分散登校が始まるところ、

自治体によっては、完全に登校が始まったところ、

学校の先生も保育士さんも、

そして、保護者の方々も

「この対応で良いのだろうか?」と

悩まれていることでしょう。

私自身、どういう対応や声かけが良いのか

心から悩む事例ばかり毎日対応していています

生きるか死ぬか、ではなく、死ぬと死にたいかの違い

子どもたちは、いとも簡単に”死ぬ”という言葉を用います

その”死ぬ”という言葉の奥底には、

・学校へ行きたくない

・勉強したくない

・友だちとケンカした

・親に叱られた

・誰も自分のことをわかってくれない

・悪口を言われているのが耐えられない

・SNSで仲間外れにされている

・自殺に興味がある

など、多くの気持ちを包括する言葉となっています

「命」があってこその「死にたい」に寄り添って

大人が子どもの「死にたい」気持ちに寄り添うには

どのようにしたら良いでしょうか?

本記事では、3つオススメの対応をお伝えします

①「死にたい」という言葉に”恐怖”を抱かない

②ひとり時間をどのように過ごしているのか確認する

③夜寝る前にリラックスタイムを作る

「死にたい」という言葉に”恐怖”を抱かない

先ほどお伝えしたように、「死にたい」という言葉の奥底にある

感情は、本人も自覚することが難しいものです

ひいては、自覚しなくても良いもの。

「死にたい」という言葉に翻弄されて、

大人がどのように反応するのかということそのものが「死にたい」気持ちを

「死ぬ」気持ちへと変わる原因になることもあるでしょう

もちろん「死にたい」という言葉は、ドキッとする言葉です

しかし、せっかく本当の気持ちを教えてくれたのですから、

「そうか、そんな風に思ってたのね」と

教えてくれたことに感謝する気持ちを示してみるのはいかがでしょう

いつか昔子どもだった時に、何かを打ち明けた時に親や友人が

話を聴いてくれたことを思い出しながら、対応することが良いでしょう

優しく誰も聴いてくれなかったという経験をお持ちの保護者様は、

ぜひこれから誰かに聴いてもらう体験をしましょう

いつでもSOSを出して良いのは、大人も子どもも変わりません

ひとり時間をどのように過ごしているのか確認する

リストカットや自殺行為の道具のようなものを用いて

ひとり時間、悶々としていることもあるでしょう

掃除のタイミングや朝、起こしに行った時に少し目を配ることが

重要です

「ア・ナ・タ、リストカットしてるの?」なんて

問い詰めるのではなく、雰囲気で心配を示すことから始めましょう

「部屋で何の漫画読んでるの?」

「スマホゲーム、私(お父さん・お母さん)もできるかな?」と

趣味を確認するような質問が良いでしょう

気になるもの、例えばハサミ・カッター・コンパス・彫刻刀などの

数が増えたり、分解されていたり、初めてみるような道具があったら

危険信号です

早急にどこかへ相談する赤信号ではありませんが、

黄色信号であるかもしれないと心に留めておいてください

夜寝る前にリラックスタイムを作る

親である大人は、子どもたちが寝静まった後、

録画していたドラマを見てキュンキュンしたり、

お菓子を秘密裏に食べたり、ハーブティーを飲んだりして

一息ついているものです

子どもも寝る前くらいほっと息抜きしたいところ。

ですが、”子ども”なので、「明日学校なんだから寝なさい」ですとか、

「もう時間だから」と追い立てるように眠るよう促されます

せっかくですから、夜の映画タイムやティータイム、読み聞かせ時間など

寝る前のリラックスタイム作りを子どもにも教える日を設けましょう

毎日は疲れるので(笑)オススメしませんが、

夜寝る前にお互い今日1日がんばったことを

褒め合う瞬間を作ってみても良いかもしれません

私は、自分で自分を褒めることが得意なので、

<今日、私は世界で1番がんばった!!>と

呟きながら寝ることにしています

やってみてくださいね

あわせて読みたい!

唯一無二の「自分」に出会う

一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・

こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・

教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。

また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。

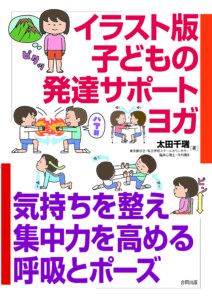

専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。

臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。